Разговоры о возможном превращении современной российской экономики в экономику советского типа набирают обороты. Эта дискуссия началась примерно в 2015 году, когда с легкой руки политконсультанта Евгения Минченко в обиход вошел термин «Госплан 2.0». С началом полномасштабной войны в Украине и резким усилением процессов национализации собственности этот сценарий стал рассматриваться как вполне реальный. Самый свежий материал на эту тему — публикация Владислава Иноземцева на Riddle Russia.

Чтобы оценить вероятность такого перехода в современной России, необходимо выделить ключевые принципы советской экономики (движение России к этой модели означало бы последовательное внедрение всех этих элементов в текущую экономическую систему):

- Жесткое плановое управление. Государство устанавливало предприятиям обязательные производственные планы;

- Централизованное снабжение. Все ресурсы предприятия получали от государства;

- Государственное регулирование цен. Цены на продукцию и услуги устанавливались централизованно;

- Монополия на внешнюю торговлю. Государство полностью контролировало экспорт и импорт.

Механизм функционировал следующим образом: государство определяло план выпуска продукции, обеспечивало предприятие необходимыми финансами и материальными ресурсами, а затем указывало, кому именно продукция должна быть поставлена.

В рамках этой статьи мы определим, действительно ли мы наблюдаем переход к командной экономике? Возможен ли он в постепенной форме, или необходим резкий слом, подобный тому, что произошел после 1917 года? Если постепенный переход возможен, то в какой момент он станет необратимым?

Судя по имеющимся признакам, такой переход действительно происходит, но он затрагивает не все сферы экономики и пока не приносит значимых результатов.

Прагматизм элит и псевдоогосударствление

Начнем с национализации. Процесс национализации в современной России отличается от советского опыта. В СССР национализация проводилась по идеологическим причинам, а не из экономической необходимости. Однако, когда идеология не смогла обеспечить наполнение магазинных полок, власти были вынуждены отступить к НЭПу. Современная российская элита действует прагматично, без идеологической подоплеки. Национализация в текущих условиях служит инструментом борьбы за власть и финансовые ресурсы. Существующий уровень неравенства, при котором состояние олигархов, близких к власти, значительно выросло во время войны, полностью устраивает элиту. Параллельно происходит увеличение неравенства в обществе.

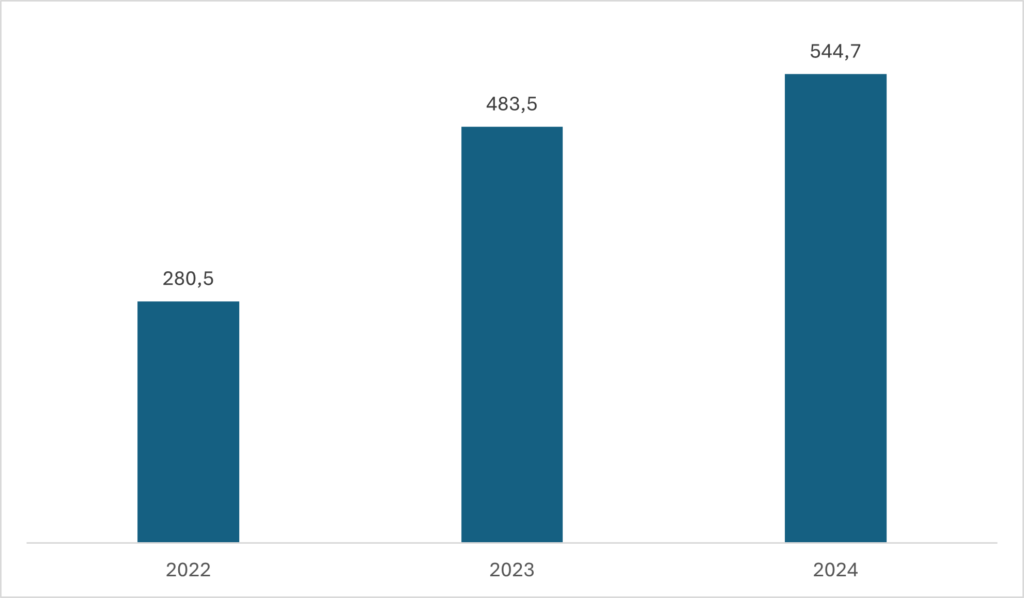

В настоящее время наблюдается заметный процесс перевода бизнеса под государственное «покровительство», о чем свидетельствуют данные об активах национализированных предприятий (Рис. 1). Однако это не означает, что такие предприятия автоматически становятся частью командно-административной системы. Роль новых собственников не сводится к функции государственных менеджеров — скорее, их можно охарактеризовать как временных управляющих, чье положение сохраняется лишь до тех пор, пока они не допустят серьезных ошибок.

Рисунок 1. Размер активов национализированных предприятий в России, млрд рублей.

Эти полугосударственные бизнес-структуры продолжают функционировать в условиях реального рынка: они заключают коммерческие контракты с поставщиками и потребителями, занимаются маркетингом и рекламой. Это не имитация, а полноценная рыночная деятельность. Более того, в ряде отраслей российская экономика демонстрирует более высокую степень «рыночности», чем некоторые европейские страны. Для сравнения: консолидированный бюджет России на 2025 год, включающий федеральный и региональные бюджеты, а также внебюджетные фонды, составляет 37,2% от ВВП. Во Франции этот показатель достигает 57,1%, в Германии — 49,5%, а в Норвегии — 49,3% (данные за 2024 г.). Даже если добавить к российским данным добавленную стоимость государственных компаний, доля государственного сектора в экономике России в лучшем случае приблизится к норвежскому уровню, но не превысит его.

Говоря о национализации, точнее было бы сказать, что контроль над предприятиями переходит к лояльным элитам, а не непосредственно к государству.

Процессы огосударствления, или, скорее, псевдоогосударствления, наиболее заметно проявляются в промышленности. По данным Генпрокуратуры, к марту 2024 года около 58% исков, связанных с национализацией, касались промышленного сектора. Однако в современной экономике ключевую роль играет динамично развивающаяся сфера услуг, где влияние государства остается ограниченным. Это касается не только услуг для частных лиц, но и бизнес-услуг, предоставляемых предприятиям и организациям. Большинство таких услуг функционирует на рыночных условиях и в конкурентной среде.

В то же время в российской экономике усиливается монополизация, которая достигается не только через контроль над отдельными рынками, но и путем создания вертикально интегрированных холдингов, охватывающих как смежные, так и подчас далекие друг от друга отрасли. Примеры таких структур включают «Русагро», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Деметра-Холдинг». Среди недавних случаев можно выделить Wildberries: в сентябре 2025 года компания «АПР Сити/ТВД», входящая в структуру холдинга Wildberries, приобрела 100% акций международного аэропорта столицы Ингушетии, города Магас.

Таким образом, массового и последовательного огосударствления экономики в России не наблюдается.

Внешняя торговля, ценовое регулирование и вызовы «Госплана 2.0»

Одним из ключевых условий командно-административной экономики является национализация внешней торговли. Однако в условиях санкционного давления власти не стремятся устанавливать государственную монополию на внешнеторговую деятельность, поскольку это создало бы очевидную мишень для новых санкций. Напротив, для поддержания параллельного импорта российские власти организовали множество обходных каналов через границу. По этим каналам в страну поступают не только необходимые для оборонной промышленности чипы и оборудование, но и товары повседневного спроса — от смартфонов до бытовых мелочей.

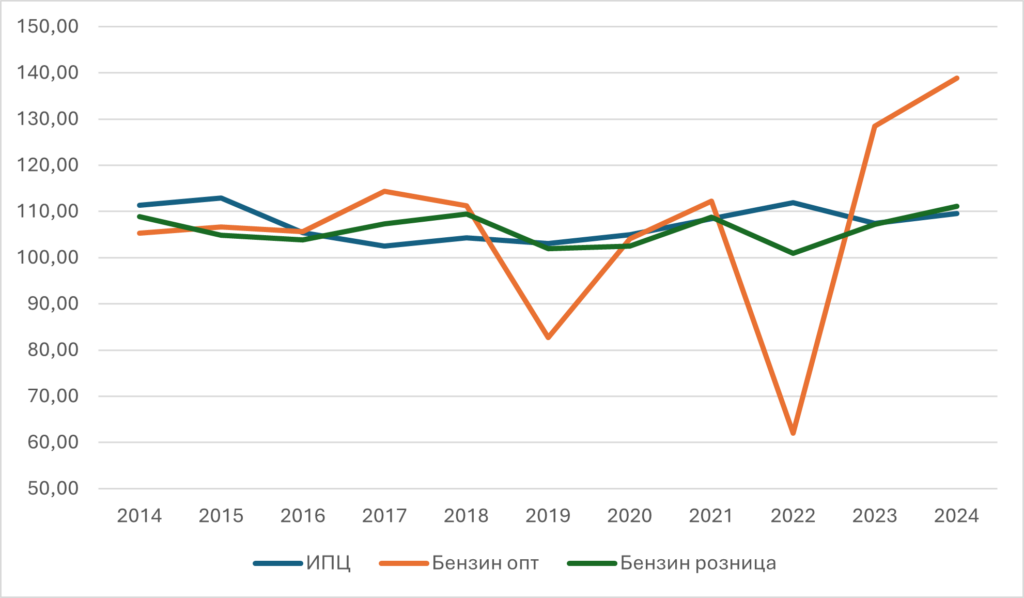

Что касается регулирования цен, здесь также нет оснований говорить о качественных изменениях. Хотя контроль за ценами усиливается, в большинстве случаев они остаются рыночными, даже если ограничены определенным коридором. В качестве примера можно привести розничные цены на бензин (Рис.2), которые демонстрируют колебания, в целом характерные для рыночных условий. Единственным ограничением является их соответствие уровню официальной среднегодовой инфляции, за пределы которого они сознательно не выходят.

Рисунок 2. Динамика роста цен на бензин АИ-95 и индекса потребительских цен по годам в России (посчитано автором на данных Росстата).

График наглядно показывает, что за последние 11 лет розничные цены на бензин АИ-95 редко превышали уровень годовой потребительской инфляции, в отличие от более значительных колебаний оптовых цен. За этот период розничные цены на бензин выросли на 89,9%, тогда как индекс потребительских цен увеличился на 118,5%. Таким образом, рост розничных цен на бензин немного отстает от официального уровня инфляции, но существенно опережает рост оптовых цен, которые выросли на 61%.

Стоит кратко рассмотреть концепцию «Госплан 2.0», предложенную несколько лет назад. Она предполагает, что современные информационные технологии позволяют эффективно управлять множеством отраслей и предприятий, согласовывая между собой их планы и программы. Об этом, в частности, с самых высоких трибун активно говорит Сергей Глазьев. Теоретически концепция выглядит реализуемой: можно написать множество уравнений, наполнить коэффициенты информацией и с их помощью легко прогнозировать ситуацию на рынке, подбирать плановые задания и формировать балансирующие цены. Однако на практике реализация упирается в иерархию управления, поскольку государственные предприятия не способны полностью контролировать даже свои дочерние компании. В современном менеджменте для этого просто нет никаких реальных инструментов.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что движение к советской модели экономики происходит крайне медленно (по объективным причинам). На каждого сторонника построения такой системы находится оппонент, препятствующий этому процессу.

Возможен ли постепенный переход от рыночной к плановой системе?

В российской истории подобные трансформации происходили дважды: с 1917 по 1929 год — от рыночной к командной системе, и в 1991 году — от командной к рыночной. Оба процесса носили принудительный характер и сопровождались значительным падением уровня жизни. В обоих случаях государство было вынуждено корректировать свои амбициозные планы. В 1920-х гг. это привело к введению НЭПа, а в 1990-х — к массовому кредитованию предприятий из госбюджета, что спровоцировало гиперинфляцию: в 1992 году она достигла 2509%, и лишь к 1994 году ее удалось снизить до приемлемого уровня. Эти примеры хорошо известны российским управленцам, и следовать им они вряд ли будут.

Российская элита сейчас смотрит прежде всего на китайский опыт, который, по их мнению, демонстрирует успешный постепенный переход от плановой к рыночной экономике без серьезных потрясений. Однако обратных примеров — успешной постепенной национализации — в истории нет. Быстрый переход к командной экономике сопряжен с рисками и встретит значительное сопротивление, а для медленного требуется долгосрочный и детально проработанный план, реализуемый одновременно на множестве уровней. Если бы такой план существовал, он бы, несомненно, уже вылез на поверхность. Значит, его просто не существует.

Еще один важный аспект, указывающий на то, что до социалистического механизма России еще очень далеко, — это состояние рынка труда. За последние три года (2022−2024 гг.) зарплаты в России выросли на 56%, существенно опередив потребительскую инфляцию, составившую 32% за тот же период. Этот рост обусловлен острой нехваткой рабочей силы и носит ярко выраженный рыночный характер. В отличие от социалистических методов, основанных на принуждении, в России такие механизмы отсутствуют.

Даже в сфере военного призыва, где изначально предусмотрен механизм государственного принуждения, фактически применяется модель финансового стимулирования. Мобилизация осуществляется не через обязательную службу, а в первую очередь через денежную мотивацию добровольцев, что по сути превращает ее в рыночную сделку по купле-продаже труда. Аналогичная ситуация наблюдается в военно-промышленном комплексе (ВПК). Принуждение к работе на предприятиях ВПК отсутствует, а привлечение сотрудников из гражданского сектора происходит за счет высоких зарплат, что также является исключительно рыночным механизмом.

Сравнение текущей ситуации с НЭПом, которое нередко проводится, показывает, что современная российская элита, в отличие от 1920-х гг., активно возглавила процесс рыночного накопления доходов. Чиновник, занимающий высокий пост, получает не только власть, но и возможность создавать рыночные структуры, способствующие личному обогащению. Это подтверждается многочисленными уголовными делами, связанными с конфискацией значительных активов, которые невозможно было бы присвоить без участия всей системы управления. И если в 1920-е гг. партийное руководство вынуждено было наблюдать за тем, как частные предприниматели накапливают капитал, то в современной России процесс обогащения возглавляет сама правящая элита, и эта практика закреплена в качестве нормы. При этом возможности экономического роста для тех, кто не встроен в административную систему, существенно ограничены.

Таким образом, перед нами рыночная экономика — пусть и искаженная, монополизированная и пронизанная коррупцией, но все же сохраняющая рыночные черты. Анализируя действия Владимира Путина, можно заметить, что он ориентировался не на Сталина или Мао, а скорее на фигуры вроде Сильвио Берлускони и Хуана Перона. В частности, схема, по которой Путин ликвидировал независимое телевидение в России, во многом напоминает то, что делал с итальянскими телеканалами Берлускони.

Уязвимости системы: от коррупции до демографии

В современной России нет предпосылок для формирования социалистической системы распределения, и, вероятно, их не будет, пока у власти остается Владимир Путин. Однако в условиях относительно низкого уровня благосостояния социальная поддержка населения остается необходимой для предотвращения социальных волнений. Эта унаследованная из советского периода практика сохраняет актуальность и сегодня.

У этой системы множество недостатков. Во-первых, она плохо применима для такой огромной страны, как Россия. Географическая протяженность и разный потенциал регионов приводят к дифференциации не только по вертикали (между центром и регионами), но и по горизонтали (между регионами), что делает невозможным унифицированное обеспечение «социализма» для всех. Во-вторых, правящая элита, находящаяся в состоянии «возрастной переспелости», активно сопротивляется обновлению и кооптации новых кадров. В-третьих, сокращение трудоспособного населения усиливает давление на рынок труда, требуя дальнейшего роста зарплат. Наконец, в сложном, иерархическом и многоотраслевом обществе XXI века невозможно выстроить квазифеодальные отношения, характерные для XIX века. А закрытие страны неизбежно приведет к отставанию уровня жизни российской элиты от стандартов развитых стран, а этого тоже никому не хочется.

Основная угроза для этой системы заключается в противоречии между рыночными механизмами и попытками устранить их ключевой элемент — конкуренцию. Одновременно система поглощает огромные ресурсы, направляемые на военно-промышленный комплекс и коррупционное потребление. Точно предсказать, где и когда эта система даст сбой, сложно, но ее устойчивость с каждым годом очевидно снижается.