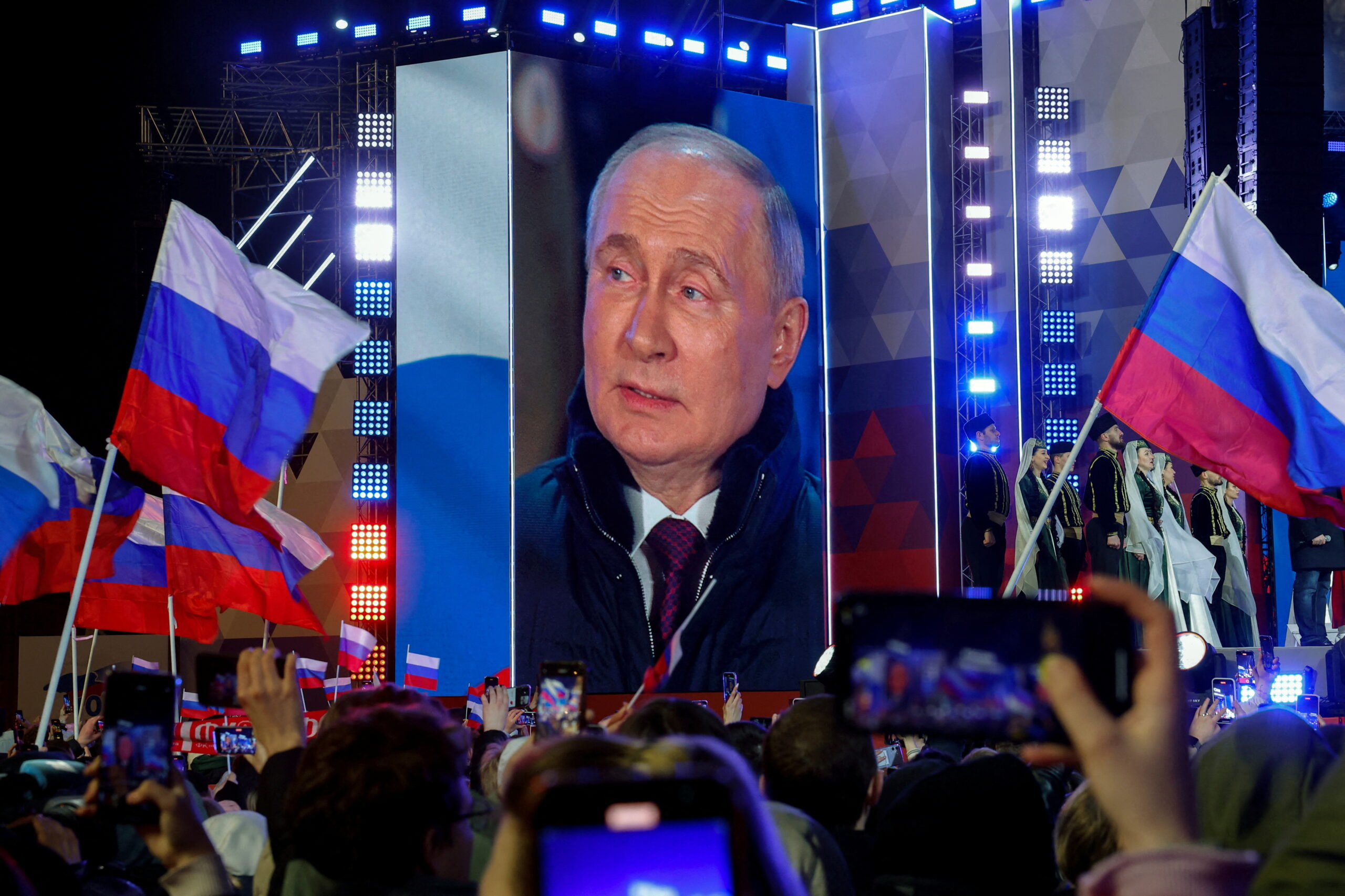

Начавшаяся в 2022 году полномасштабная война оказала значительное влияние на политические, социальные и экономические процессы в России. Из гегемонистской электоральной автократии режим деградировал в персоналистскую диктатуру, действующую в условиях военного положения. Если раньше элиты придерживались разнообразных идеологических воззрений — от крайнего этатизма до неолиберальной технократии, — то теперь страна стала нелиберальной имперско-националистической державой, впервые со времен СССР продвигающей официальную внутреннюю идеологию. Россия, ранее ориентированная на экспорт энергоресурсов в Европу, теперь перенаправляет свои энергопоставки в Китай и страны Глобального Юга. Расширение связей с КНДР, Ираном и, в меньшей мере, Китаем укрепило позиции России как великой державы, противостоящей мощной западной коалиции. Но цена такого укрепления — сотни тысяч жизней и миллиарды долларов, потраченные на военные нужды.

Аналогии и военная Россия

Наблюдается устойчивое стремление постичь природу режима Владимира Путина и его международные авантюры через призму исторических аналогий. Аналоговое мышление позволяет объяснять современные явления, опираясь на знакомые, ранее изученные и понятные исторические примеры. Этот подход полезен тем, что дает краткое представление о том, как может функционировать государство (например, «Страна X похожа на страну Y, поэтому она действует и будет действовать схожим образом») и как будет развиваться его внутренняя политика (например, «Страна X похожа на Y, значит, она будет развиваться по сценарию Z и ей можно противодействовать способами α, β или γ»).

Однако применение аналогий чревато опасностью искажений и обманчивых сравнений. Уничижительные аналогии легко заметить, но ученые и исследователи-политологи нередко поддаются той же ошибке, используя более утонченную терминологию. Сопоставить прошлое с настоящим — задача непростая, даже если согласиться с растиражированным высказыванием Маркса, что «история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса».

Прибегая к концептуальным ярлыкам, типологизации или историческим примерам для осмысления текущих событий, мы рискуем подменить подлинный анализ предвзятыми стереотипами, не приносящими истинной пользы. Так, сравнение Путина с Гитлером несет для многих серьезную смысловую нагрузку. Эта аналогия далека от нейтральности: она изначально заряжена, что неизбежно формирует последующее суждение.

Сравнение с Гитлером, известное как reductio ad Hitlerum, встречается довольно часто, а аналогии с европейским межвоенным периодом (1919−1939 гг.) десятилетиями присутствуют в дискуссиях о России. Такие исторические параллели были распространены задолго до 2022 года. В 2021 году Марлен Ларюэль, ведущая исследовательница российского национализма и идеологии, посвятила этой теме целую книгу под названием «Является ли Россия фашистской?». Ответ, кстати, был отрицательным.

Гитлер — не единственная фигура межвоенного периода, к которой обращаются в поисках аналогий. Иосиф Сталин, тоталитарный лидер, который с точки зрения исторического опыта ближе к России, тоже часто упоминается как своего рода предшественник Путина. По состоянию на 28 мая 2025 года поиск в Google Scholar по запросу «Путин и Сталин» выдает более 23 000 результатов. Среди недавних статей можно отметить «Россия возвращается к сталинскому будущему» (Foreign Policy), «Сталин, Путин и культ человеческих жертв» (CEPA), «Сталинская фаза Путина» (Foreign Affairs) и «Путин-сталинист» (Hoover Institution). Мы не говорим, что эти статьи ошибочны — сравнения с прошлым российским руководством могут быть вполне обоснованными, — но они подчеркивают устойчивую привлекательность аналогий с межвоенным периодом в западном дискурсе.

Прибегать к аналогиям межвоенного периода следует с осторожностью, поскольку они эмоционально нагружены и могут сбить с толку, подталкивая к сравнениям, лишенным цельности или опирающимся на упрощенную, полустертую временем историю, используемую ради привлечения внимания. Но и полностью отвергать такие параллели не стоит. Они дают ценные представления о характере текущей и будущей политики России, а также, вероятно, Украины. Главное — подходить к ним с осмотрительностью и взвешенностью.

Эта статья анализирует четыре аналогии межвоенного периода различной аналитической ценности. Сравнения с фашизмом, особенно с его немецким вариантом, следует избегать, за исключением четко определенных контекстов. В то же время три другие аналогии — институциональный корпоративизм, национальный авторитаризм и проблема политики массового ветеранского движения — используются недостаточно, хотя обладают значительным потенциалом для углубления нашего понимания России.

Нет, все еще не фашизм

Аналогия с фашизмом остается постоянным соблазном как для комментаторов, так и для ученых. Некоторые прямолинейно заявляют: Россия является фашистским государством, обладает фашистской идеологией или действует в духе фашизма. Однако такое утверждение требует четкого, всестороннего и конкретного определения фашизма — понятия, которое, особенно вне его исторического контекста, крайне трудноуловимо. Как метко выразился историк Ян Кершоу, «попытка определить „фашизм“ подобна попытке прибить желе к стене».

Определение фашизма осложнено тремя ключевыми проблемами: редкостью явных примеров, неоднозначностью объекта анализа и злоупотреблениями использованием самого термина. Разберем каждую из них подробнее.

- Недостаток примеров. Лишь немногие случаи однозначно можно классифицировать как фашистские — в первую очередь это фашистская Италия и нацистская Германия. Кроме того, встречаются режимы, которые иногда называют «квазифашистскими» или «полуфашистскими», такие как Испания Франко, «Новое государство» (Estado Novo) Салазара в Португалии, режим Дольфуса-Шушнига в Австрии, режим «4 августа» в Греции под руководством Иоанниса Метаксаса. Однако даже эти случаи вызывают споры: многие ученые считают, что некоторые из них, а то и все, не являются подлинно фашистскими или обладают лишь отдельными чертами фашизма. Из-за столь малого числа четких примеров разработка универсального определения фашизма представляет значительную трудность. Более того, Италия Муссолини и Германия Гитлера существенно различались, и даже ученые левых взглядов затрудняются концептуально объединить их, кроме как в самых общих чертах. Когда мы называем путинскую Россию фашистской, к чему мы ее приравниваем? К расово-геноцидному и гипнотизирующему массы фюрерству Гитлера, к имперской браваде Муссолини, подкрепленной неэффективным государственным аппаратом, или к некоему абстрактному сочетанию этих черт?

- Неоднозначность объекта анализа. Термин «фашизм» применяется к идеологиям, государствам, политическим режимам, партиям, общественным организациям или субкультурным группам — сущностям, которые далеко не равнозначны. Без точного определения мы рискуем сравнивать несопоставимое, смешивая идеологию режима с его институтами, действия государства с проявлениями социальных движений, субкультур или отдельных личностей. Неточность в определении объекта анализа приводит к поверхностным выводам. Когда мы называем Россию фашистской, необходимо уточнить, на каком уровне анализа мы оперируем.

- Злоупотребления термином. Термин «фашизм» нагружен моральным смыслом, связанным с наследием Второй мировой войны. Для многих фашист — это воплощение абсолютного зла, которое оправданно преследовать до полного уничтожения. Эта точка зрения не уникальна для Запада — в бывшем Советском Союзе этот термин имеет схожий вес. Не случайно российский режим часто называет правительство Украины «фашистской хунтой». Столь мощный термин, как «фашизм», легко становится жертвой неверного употребления, утрачивая свою силу из-за частого и ошибочного применения, что особенно заметно в современном американском дискурсе. Поэтому прибегая к этому определению, мы обязаны быть предельно точными, руководствуясь строгими нормативными основаниями.

Опираясь на работы ведущих ученых, таких как Эрнст Нольте, Роджер Гриффин, Стэнли Пейн, Пол Готфрид, Зеэв Штернхель и Роберт Пакстон, можно предложить следующее определение фашизма, охватывающее его ключевые черты: фашизм — это идеология модернистско-футуристического, этатистского, антикоммунистического, антилиберального, ультранационалистического, закрытого авторитарного режима, движимого верой в национальное возрождение через прославление гипернасилия и имперских целей и возглавляемого крайним культом личности, который руководит всепроникающим массовым движением. Любое менее полное определение не способно отразить уникальность нацистской Германии и фашистской Италии, а также меньших фашистских движений межвоенного периода, не привязав к ним при этом случайно националистические, корпоративистские или постколониальные режимы (от американского «Нового курса» до Ганы времен Нкрумы или Индонезии Сухарто). Ученые не торопятся применять ярлык фашизма к просто националистическим или диктаторским режимам, и на то есть веские причины.

Соответствует ли Россия военного времени этому определению? Она представляет собой относительно закрытый авторитарный режим с имперскими, многонациональными националистическими акцентами, опирающийся на этатистскую экономическую традицию и ведущий разрушительную войну в Украине. Ее идеология, безусловно, носит антилиберальный характер. Однако в России отсутствует ярко выраженный культ личности и видение национального возрождения через насилие. Кроме того, нет и единого тоталитарного движения, требующего всеобъемлющего ежедневного идеологического подчинения. Россия не является модернистско-футуристической. Таким образом, называть Россию фашисткой в строгом смысле этого термина нельзя.

Однако на более низком уровне анализа аналогия с фашизмом вполне уместна. Вместо того чтобы характеризовать режим или его идеологию в целом, следует сосредоточиться на конкретных фигурах. Например, философ Александр Дугин, возглавляющий Высшую политическую школу имени Ивана Ильина при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), продвигает эсхатологические идеи национального возрождения через насилие, опираясь на фашистские, традиционалистские и эзотерические концепции. Как отмечала Марлен Ларюэль, некоторые речи патриарха Кирилла также намекают на интерес к национальному возрождению в духе фашизма. Представители поп-культуры, такие как Шаман, сознательно используют фашистскую эстетику, а воинствующий национализм привлекает провоенных ястребов и комментаторов. Именно эти фигуры, а не сам режим или Путин, являются подходящими объектами для аналогий с фашизмом.

Россия возрождает институциональный корпоративизм и национальный авторитаризм

Аналогии с межвоенным периодом не всегда неуместны для описания России во время войны с Украиной. Но все зависит от того, с чем мы ее сравниваем. Гораздо реже, чем отсылки к фашизму, звучат аналогии с институциональным корпоративизмом и национальным авторитаризмом, хотя именно они дают ценные инструменты для понимания структуры и характера политического устройства современной России.

Россия военного времени и корпоративизм

Институциональный корпоративизм — это способ организации экономики и общества в иерархические, закрытые, дифференцированные и высоко скоординированные структуры, представляющие социальные, экономические и политические интересы. Филипп Шмиттер определяет его как «систему представительства интересов и/или взглядов, особую (…) институциональную структуру для связи организованных интересов гражданского общества с механизмами принятия решений государством».

Корпоративизм, уходящий корнями в европейскую политическую мысль, возник как реакция на либерализм laissez-faire* XIX века и как организационная альтернатива социализму или коммунизму (*laissez-faire, или принцип невмешательства — экономическая доктрина, согласно которой государственное регулирование экономики и экономическое вмешательство должны быть минимальными). Расцвета корпоративизм достиг в межвоенный период, когда европейские государства стремились минимизировать социальные конфликты и способствовать государственному экономическому развитию. В политическом плане корпоративизм заменял выборные парламенты корпоративными палатами, представляющими профессиональные, социальные и экономические группы, формируемые по нисходящему принципу. В социально-экономическом измерении корпоративизм создавал иерархические сети государственных трудовых и торговых организаций, упорядоченные по профессиональному признаку и выстроенные от местного до национального уровня.

Итальянская Палата фасций и корпораций, а также предшествующие ей формы, хотя и не были полностью реализованы, стали образцом для подражания в Португалии, Испании, Эстонии и, в меньшей степени, в Германии. Австрийский режим Дольфуса-Шушнига 1930-х гг. развивал католическо-клерикальную версию корпоративизма, а Венгрия и Польша экспериментировали с ним в годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Даже демократические страны, такие как США времен «Нового курса», Ирландия при Имоне де Валера и Франция во время Третьей республики, заимствовали институты или политические решения, основанные на корпоративистской мысли. Сегодня элементы экономического корпоративизма сохраняются в скандинавских и немецкоязычных странах в виде составляющих координированных рыночных экономик.

Россия во время войны с Украиной демонстрирует признаки возрождения корпоративистского социально-экономического мышления, опирающегося на советскую традицию официальных общественных организаций, которая, в свою очередь, была вдохновлена корпоративистскими идеями межвоенного периода. Ключевой фигурой в этом процессе является первый заместитель главы Администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Как отмечает Андрей Перцев, Кириенко увлечен идеями методологов времен Холодной войны, которые продвигали концепцию аполитичной, управляемой социальной инженерии и координации. Этот подход все чаще проявляется в новых проектах и программах, инициируемых АП.

Наряду с оформлением и официальным закреплением российского нелиберализма как государственной идеологии, Сергей Кириенко реорганизовал систему лояльных партий для управления контролируемым социальным представительством и продвижения новых официальных общественных организаций (особенно молодежных программ), направленных на мобилизацию прорежимных настроений и подготовку лояльных бюрократических кадров. Кроме того, был создан новый Специальный координационный совет по вопросам безопасности для обеспечения эффективности военной экономики. С этой же целью на пост министра обороны в мае 2024 года был назначен экономист-этатист Андрей Белоусов.

Российский режим все больше вовлекает общество и подчиненные элиты через иерархические и функционально разделенные консультативные советы, комитеты и конгрессы, такие как Конгресс народов России, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийский народный фронт, Общественная палата и Счетная палата. Большинство подобных структур существовало до войны и со временем они стали ключевыми площадками для координации усилий по выполнению президентских планов. Кроме того, все большую роль играют иерархические по своей институциональной структуре Государственный совет и Совбез, находящиеся непосредственно под президентской властью и действующие в качестве высших органов, в которые входят влиятельные элиты, возглавляющие соответствующие сферы политики и влияющие на принятие решений.

Политический корпоративизм, предполагающий преобразование Госдумы или Совета Федерации в профессиональные палаты, пока остается далекой перспективой. Но стремление к институционализации общественных организаций очевидно уже сегодня. Аналогии с межвоенным периодом проливают свет на это стремление к контролю над социальными и экономическими процессами без перехода к полностью командной экономике. Если эта тенденция сохранится, Россия может стать похожей на бюрократические авторитарные режимы Латинской Америки времен Холодной войны, которые заимствовали опыт межвоенного периода, избегая при этом его тотального копирования.

Россия военного времени и национальной авторитаризм

Обращение к аналогиям межвоенного периода напоминает нам, что не все сводится к фигуре Гитлера. Характеристика режима как национального авторитаризма хорошо соответствует политическому устройству современной России. И в этом смысле существует параллель с нефашистскими правоавторитарными режимами межвоенной эпохи. Эти режимы, которые иногда называют национальными диктатурами (Польша при Юзефе Пилсудском и последующем «режиме полковников», Венгрия при Миклоше Хорти, персоналистские диктатуры Латвии и Литвы, «Эпоха молчания» в Эстонии, Португалия при Салазаре) в 1920—1930-е гг. двигались к автократии, экспериментировали с экономическим и политическим корпоративизмом и придерживались националистических идеологий. Однако, в отличие от фашистской Италии или нацистской Германии, они избегали антитрадиционного модернистско-футуристического духа и крайних расистских идей.

Эти режимы не стремились к тоталитаризму и избегали насильственной, революционной мобилизации общества. Многие из них подавляли местных фашистов (как в странах Балтии и Польше) или интегрировали их в более широкие националистические коалиции (как в Испании и Венгрии). Католическая церковь нередко играла стабилизирующую и легитимирующую роль, получая в обмен на политическое подчинение некоторые уступки. В ряде случаев толерантность к многонациональности использовалась для укрепления поддержки режима через лояльные партии, в то время как радикальные этнические националисты были маргинализированы.

Современная Россия гораздо больше соответствует этой модели, чем аналогиям с чистым фашизмом. Россия представляет собой персоналистскую диктатуру, действующую в условиях военного положения, с подчиненными конституционными институтами и экспериментами в духе квази-корпоративизма. Экономика милитаризирована, но сохраняет рыночный характер, придерживаясь неолиберальных макроэкономических практик. Жесткие праворадикальные элементы, особенно связанные с Русской православной церковью или сетями радикальных военкоров, взаимодействуют с режимом как частично интегрированные группы, стремящиеся влиять на политику, но не контролирующие руководство страны. Центральное место в риторике Путина при этом занимает многоконфессиональный имперский цивилизационизм, а не крайний этнический национализм. Таким образом, концепция национального авторитаризма оказывается для сегодняшней России более подходящей аналогией.

Проблема ветеранов

Еще одна аналогия с межвоенным периодом, способная пролить свет на современную Россию, связана с дестабилизирующей ролью ветеранов Первой мировой войны. После окончания Холодной войны лишь немногие государства сталкивались с задачей интеграции большого числа ветеранов боевых действий (исключением тут являются США и Россия, где в 1990-е годы пришлось решать проблему «афганцев»). Когда завершится текущая война, Россия столкнется с необходимостью демобилизации сотен тысяч ветеранов, многие из которых обладают значительным боевым опытом и травмированы им физически и/или ментально.

Именно ветераны составляли ядро идеологических военизированных организаций, дестабилизировавших Европу после Первой мировой войны. Объединенные тесными товарищескими узами ветераны имели личный опыт столкновения с государственной коррупцией и провалами руководства. Поэтому неудивительно, что в их среде возникли обоснованные претензии и экзистенциальные вопросы о смысле принесенных ими жертв. В итоге они стали политически значимым субъектом и крайне разрушительной силой. Ветераны легко поддавались мобилизации, обладали эффективными боевыми навыками и высокой мотивацией, а в большинстве случаев были крайне критично настроены к мирному гражданскому управлению и его недостаткам.

Большинство государств межвоенного периода сталкивались с попытками переворотов, которые возглавляли офицеры-ветераны, а мобилизация ветеранов нередко предшествовала фашистским или националистическим захватам власти, как это было с «чернорубашечниками» Муссолини, «коричневорубашечниками» Гитлера и антикоммунистическими отрядами в Австрии, Баварии, Венгрии и других странах. Ветераны стали заявленной причиной контрпереворота в Эстонии против фашистской агитации в 1934 году, а также одной из ключевых причин политической нестабильности во Франции и других государствах.

Политика России в 2020-е и 2030-е гг. будет во многом определяться тем, как страна справится с демобилизацией ветеранов и их интеграцией в общество, экономику и политические институты. Обеспечение занятости, поддержка в преодолении посттравматического стрессового расстройства, медицинская помощь, создание общественных организаций, придающих смысл их опыту, а также символическое признание сложности этого опыта станут ключевыми задачами. От того, как будут относиться к ветеранам, зависит, сохранится ли стабильность режима или произойдет его крах в ближайшие годы. И этот процесс также затронет Украину. Ветераны окажут значительное влияние на будущее в предстоящие десятилетия.

Вывод

Анализ через аналогии может быть чрезвычайно плодотворным для прогнозирования будущего послевоенной политики в регионе. Межвоенный период предлагает ценные исторические уроки, но не те, на которые чаще всего обращают внимание. Акцент на фашизме был в значительной степени ошибочным, отвлекая от более глубоких и полезных аналогий: институционального корпоративизма, национального авторитаризма и политики в отношении ветеранов. Прогнозирование в социальных науках и политическом анализе — задача рискованная, особенно в эпоху потрясений, однако использование этих аналогий закладывает многообещающую основу для понимания траектории развития России.