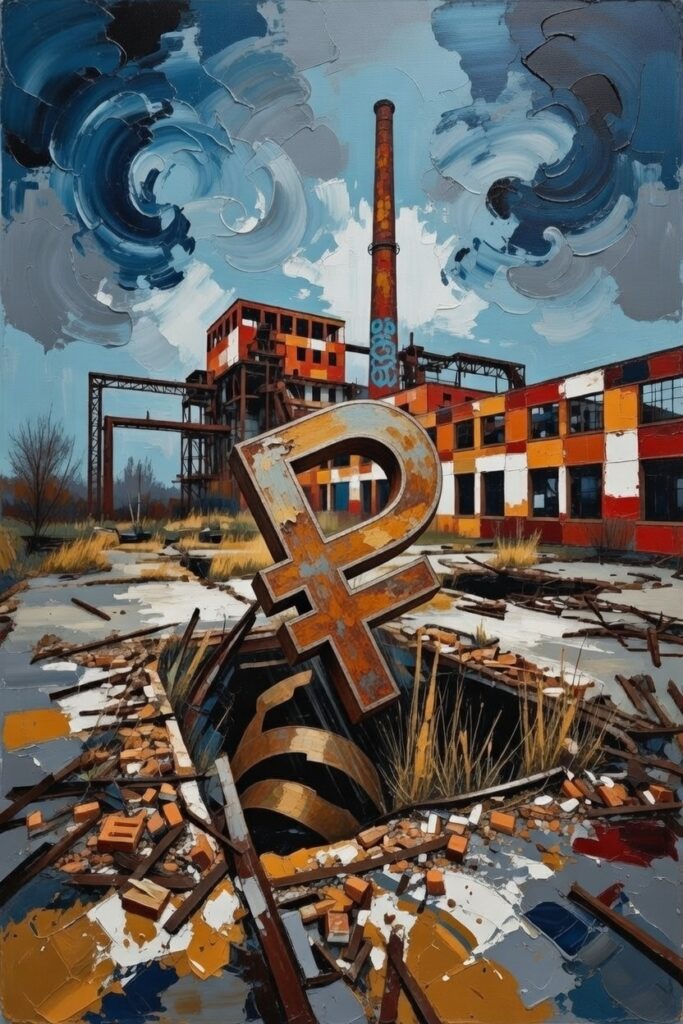

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект бюджета на 2026 год. Документ поддержали фракции «Единой России», ЛДПР и «Новых людей». КПРФ и «Справедливая Россия» от голосования воздержались. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители «Новых людей» и КПРФ постарались намекнуть, что повышение налоговой нагрузки на малый бизнес и IT-отрасль может нанести им серьезный ущерб. При этом «Новые люди» акцентировали внимание на IT-сфере, упомянув малый бизнес лишь вскользь.

Глава бюджетного комитета Андрей Макаров, напротив, прямо заявил, что снижение льготного порога выручки для налогообложения малого бизнеса с 60 до 10 миллионов рублей вполне оправданно. По его мнению, при таком пороге дробление бизнеса станет нецелесообразным, что предотвратит уклонение от налогов. «Деньги нужны сейчас», — подчеркнул Макаров. Стоит отметить, что председатели думских комитетов давно превратились в проводников позиции исполнительной власти. Мнение Макарова, вероятно, отражает позицию Минфина и Правительства в целом.

В преддверии выборов в Государственную думу 2026 года власти, возможно, готовы допустить некоторые временные послабления. Однако, скорее всего, после подведения итогов голосования будут введены более жесткие меры. Об этом, в частности, свидетельствуют социологические опросы, которые уже начали публиковать сотрудничающие с Кремлем центры.

Снотворное от социологов

Работающий с политблоком Кремля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 69% россиян выразили готовность экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны. Во время войны к результатам опросов, особенно проводимых центрами, связанными с властями, следует относиться скептически, учитывая склонность респондентов к социально одобряемым ответам. Данный опрос ВЦИОМ был выполнен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), аналитического центра, связанного с политблоком АП. ЭИСИ готовит доклады и отчеты, предназначенные в первую очередь для аудитории во властных структурах, хотя они нередко публикуются и для широкой общественности.

Как и любой аналитический центр, ЭИСИ обязан информировать заказчика — в данном случае Кремль — о возможных позитивных и негативных последствиях тех или иных решений. Однако политблок АП и его «мозговой центра» уже давно функционируют в режиме успокоения высшего руководства страны, оправдывая непопулярные решения властей. В транслируемой ими картине мира общество представляется полностью управляемым, изначально лояльным власти и приверженным коллективистским принципам. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться со статьями ближайшего соратника Сергея Кириенко Александра Харичева.

Публикация нового опроса ВЦИОМ совпала с обсуждением непопулярных социальных мер: повышения налога на добавленную стоимость, введения социальных взносов для неработающих граждан и ужесточения налоговых правил для малого бизнеса. Представители власти открыто заявляют, что эти меры необходимы для финансирования войны. Владимир Путин, судя по всему, настроен на ее продолжение в ближайшей перспективе, а его подчиненные ищут для этого дополнительные ресурсы.

При этом Кремль нередко проявлял нерешительность при введении непопулярных мер, поскольку они влияли на рейтинги президента и правящей партии, хотя в большинстве случаев такие решения все же принимались. Подобное обсуждение происходит и сейчас: в Государственной думе уже звучат робкие голоса против новых налогов, повышение критикуют и предпринимательские ассоциации. Даже данные ВЦИОМ свидетельствуют, что мнение россиян о «готовности экономить из чувства ответственности за страну» далеко не однозначно. Лишь 45% респондентов заявили о твердой готовности «затянуть пояса», тогда как 24% отметили, что «скорее» готовы это сделать.

Политблок АП прекрасно понимает, какое решение наиболее близко и предпочтительно для Владимира Путина. Скорее всего, вскоре будет опубликована часть доклада ЭИСИ или новая статья Александра Харичева, в которой на основе цифр ВЦИОМ будет аргументировано, что граждане готовы ограничивать потребление — возможно, в рамках коллективистского мировоззрения или по иным причинам. Такая «успокоительная» риторика облегчит принятие непопулярных решений.

Кроме того, подобные опросы можно считать формирующими: россиянам внушают, что почти две трети их сограждан готовы к самоограничениям ради государства, тем самым программируя их точку зрения или, как минимум, социально одобряемые ответы в будущих опросах. Это означает, что сомнений в необходимости введения непопулярных мер в Кремле уже практически не осталось. Не исключено, что в дополнение к уже озвученным шагам вскоре мы услышим и о новых решениях.

Однако подобная «успокоительная» социология уже заставляла Кремль недооценивать степень непопулярности мер и готовность граждан к активным общественным действиям. Например, повышение пенсионного возраста в 2018 году привело к поражению кремлевских кандидатов в четырех российских регионах. Новые решения руководства страны могут негативно сказаться и на итогах выборов в Госдуму 2026 года.

Муниципалы в губернаторском строю

Губернатор Свердловской области Денис Паслер предложил депутатам принять законопроект, согласно которому муниципальные собрания смогут назначать местных глав только из числа кандидатов, предложенных главой региона. В том, что инициатива будет принята, сомнений нет: большинство мест в областном парламенте принадлежит «Единой России», отделение которой возглавляет сам Паслер.

Федеральная муниципальная реформа предписывает, что из числа кандидатов, предложенных губернатором, главы назначаются только в региональных столицах. Порядок формирования власти в остальных муниципалитетах остается на усмотрение руководства субъектов Федерации. Общенациональная рамка допускает и максимально жесткий вертикальный вариант, который и выбрал Денис Паслер. И в этом он не одинок: аналогичные решения приняли власти Красноярского края, Нижегородской области, а также республик Коми и Марий Эл.

Губернаторы уже давно оказывают значительное влияние на формирование корпуса глав муниципалитетов. Прямые выборы мэров до недавнего времени сохранялись лишь в четырех региональных столицах, но теперь эта возможность была отменена федеральными законодателями. В большинстве небольших муниципальных образований федеральное законодательство сохраняет право жителей выбирать глав, однако на практике многие региональные власти отказываются от этой опции.

Стандартная схема для среднего российского муниципалитета предусматривает избрание главы депутатами на основе рекомендаций конкурсной комиссии. Половину членов этой комиссии представляют местные власти, половину — областные. Такая система практически гарантирует губернатору большинство голосов, исключая неожиданности при назначении. Тем не менее, даже эта схема иногда дает сбои. Так, в городе Березовский Свердловской области депутаты отказались переназначить мэра Евгения Писцова, поддержанного областным руководством, и проголосовали за технического кандидата — муниципальную служащую, подчиненную Писцова и жену его водителя. В результате голосование было аннулировано, и Евгений Писцов вновь возглавил город. Предложенная схема, при которой кандидаты на пост главы муниципалитета представляются исключительно губернатором, исключит подобные сбои. Глава региона будет предлагать только лояльных ему кандидатов, из которых депутатам придется выбирать меньшее для них зло.

Пока главы регионов по инерции используют привычные схемы с конкурсными комиссиями, однако с высокой вероятностью модель, при которой главы муниципалитетов выдвигаются непосредственно губернаторами, будет становиться все более распространенной. Она обеспечивает предельно жесткую управляемость, выгодную Кремлю. Не случайно ее внедряют вместе с Паслером такие выпускники «школы губернаторов» Сергея Кириенко, как Глеб Никитин (Нижегородская область), Михаил Котюков (Красноярский край), Юрий Зайцев (Республика Марий Эл) и Ростислав Гольдштейн (Республика Коми).